Im 17. Jahrhundert erlebt Frankreich eine rasche Institutionalisierung des Theaters. Eigene Theatergebäude entstehen, und die Bühne wird in der Folge selbst zum Experimentierraum: Verschiedene Wissenschaften und Künste wirken zusammen, um immer neue Effekte auf der Bühne zu erzeugen. Wollte man die Bestrebungen der Theaterakteure auf eine Formel bringen, so könnte man ihr Ziel sicher fassen als:

Dynamisierung der Körper und Ästhetisierung der Maschine

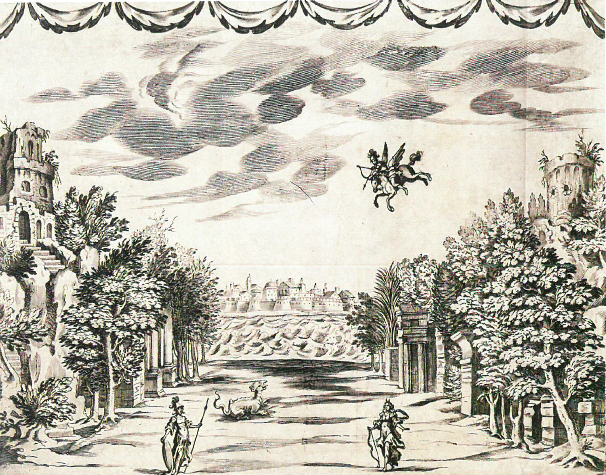

Die räumlichen Möglichkeiten bringen eine neue Schauspielkunst hervor, die den Körper stärker als zuvor bewegt, um auf diese Weise Handlungen besser auf der Bühne, aber auch in der Luft realisieren zu können. Der Theaterraum wird mit ganzem Körpereinsatz bespielt. Die dafür geschaffene Maschinerie eröffnet dem Schauspielenden Himmel und Hölle als dritte Dimension. Was an Maschinen dafür notwendig ist, wird ummantelt, verschleiert, verdeckt, verhüllt und bis zur Unkenntlichkeit hinter einer Malerei der Szenografie versteckt. Dergestalt entstehen eindrucksvolle Gesamtkunstwerke, die ihre Parallele in den zeitgenössischen, üppig ausgestatteten Hoffesten finden. Das Spektakel soll nicht mehr einfach nur verstanden werden, im Mittelpunkt steht nun die Lust am Schauen:

Perseus: „La Raison est complice des yeux“ (Andromède, Akt I, Szene 1).

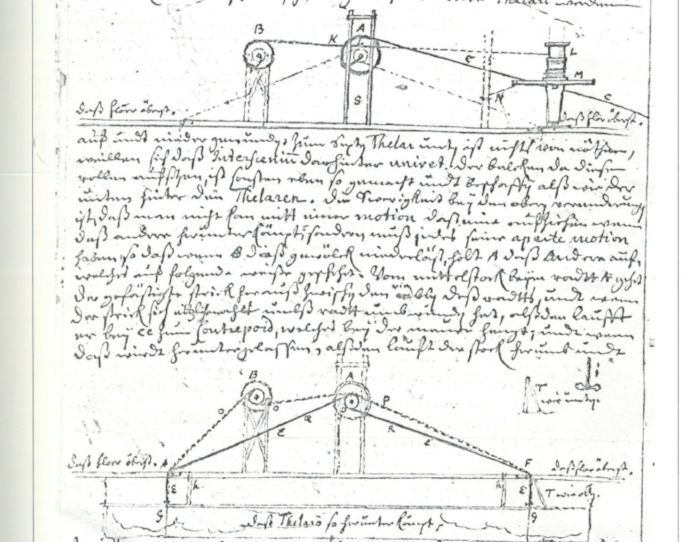

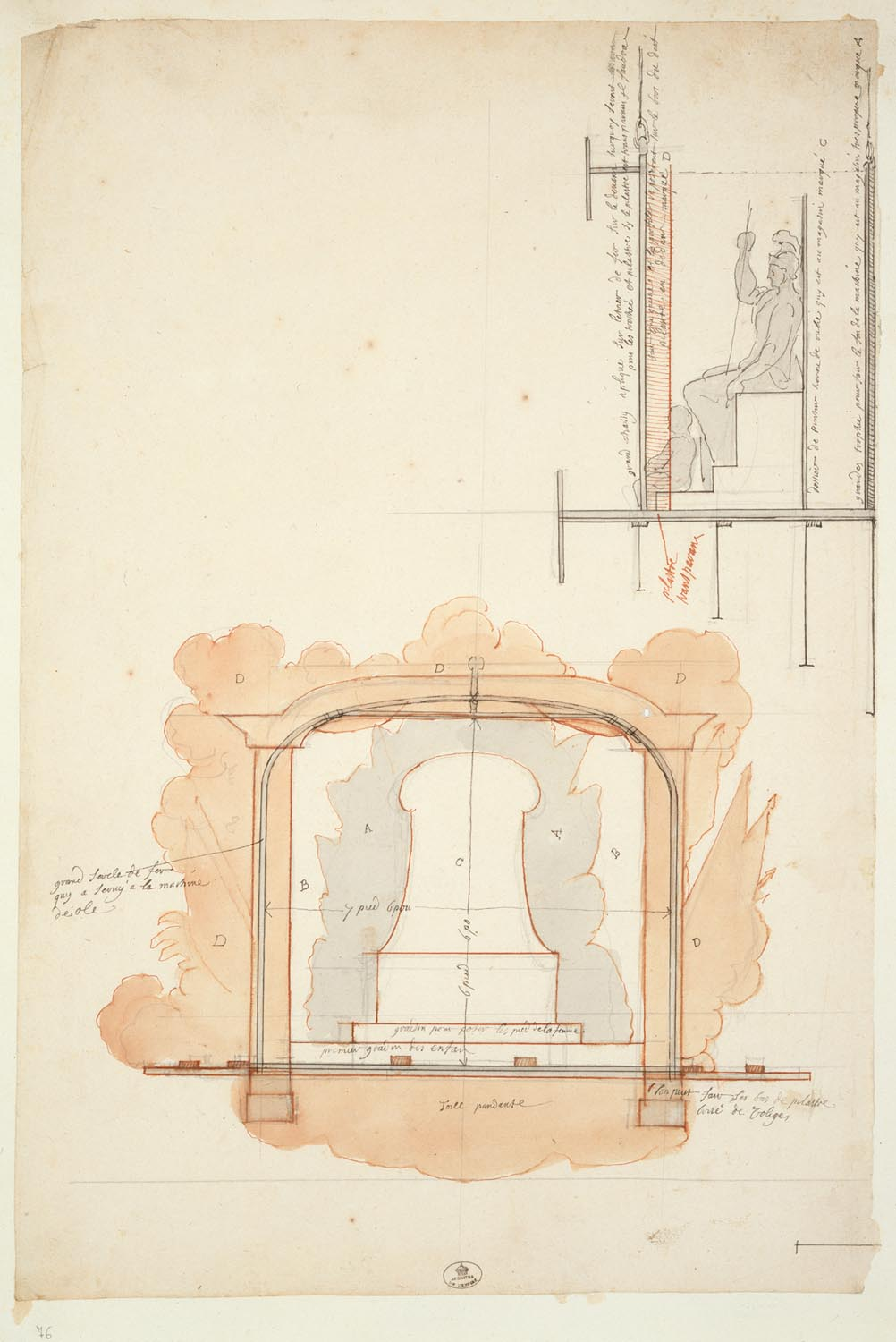

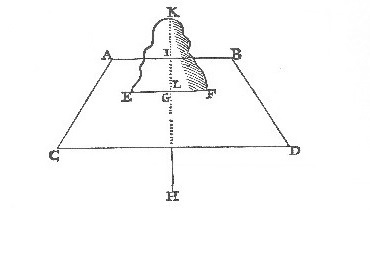

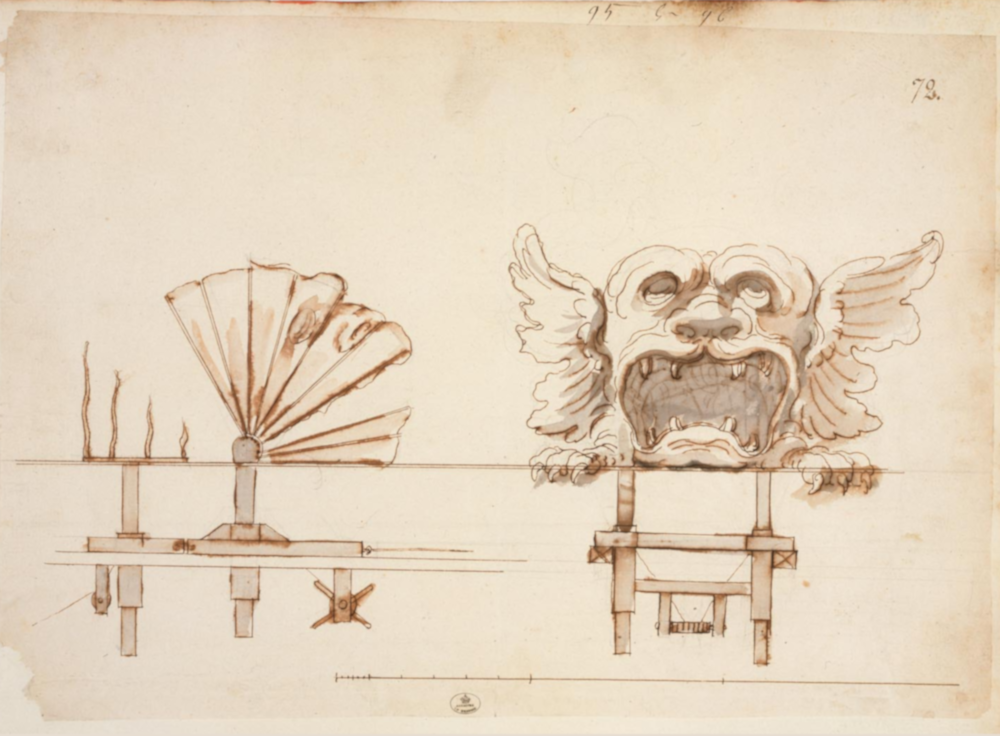

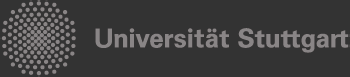

Für das Spektakel bedarf es einer großen Maschinerie, die sowohl in Darstellungen einzelner Maschinen überliefert ist, als auch in Zeichnungen, die uns interessanterweise Einblicke in die ,Vorder-‘ und ‚Hinterbühne’ gewähren, insofern auch die Machart der Maschinen in den einzelnen Entwürfen festgehalten ist.

Per Bjurström: Giacomo Torelli and Baroque Stage Design. Stockholm 1961, S. 57.

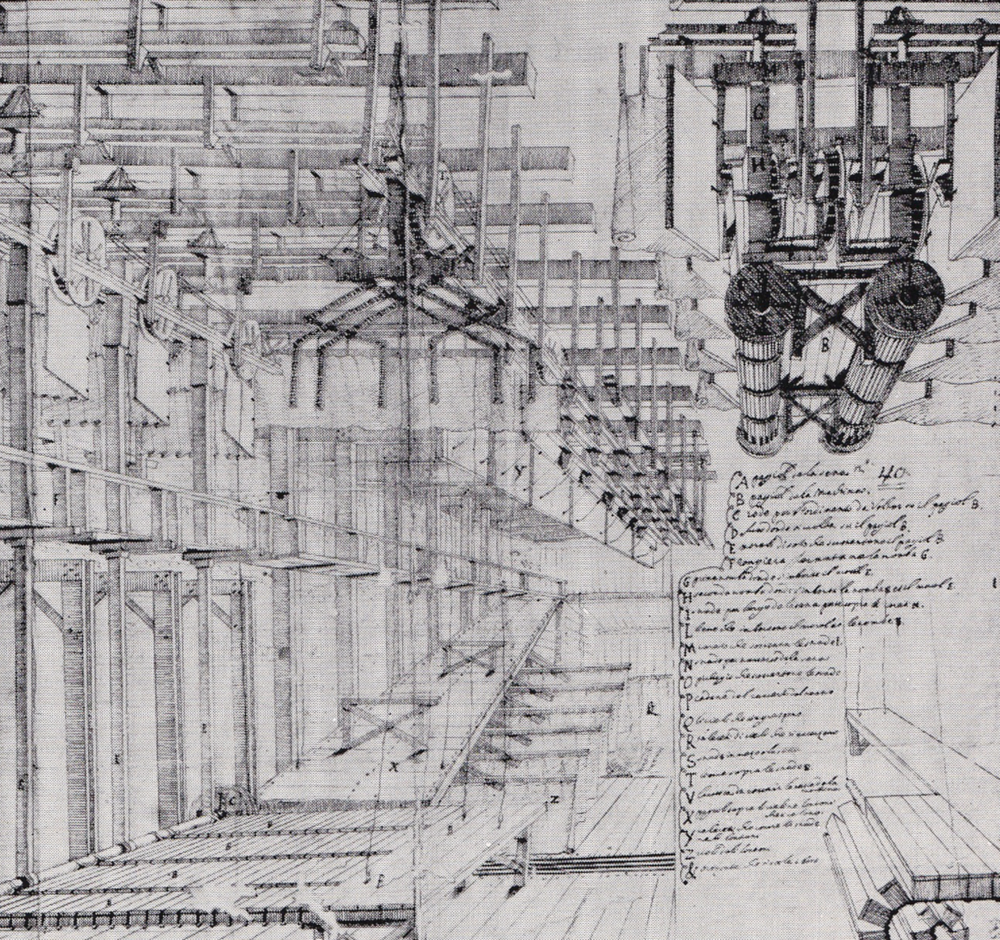

Gabriel Dumont: Vue perspective de la mécanique, et construction d’un intérieur de théâtre, in: Parallèle des plans des plus belles salles (1674).

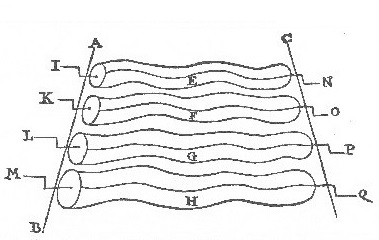

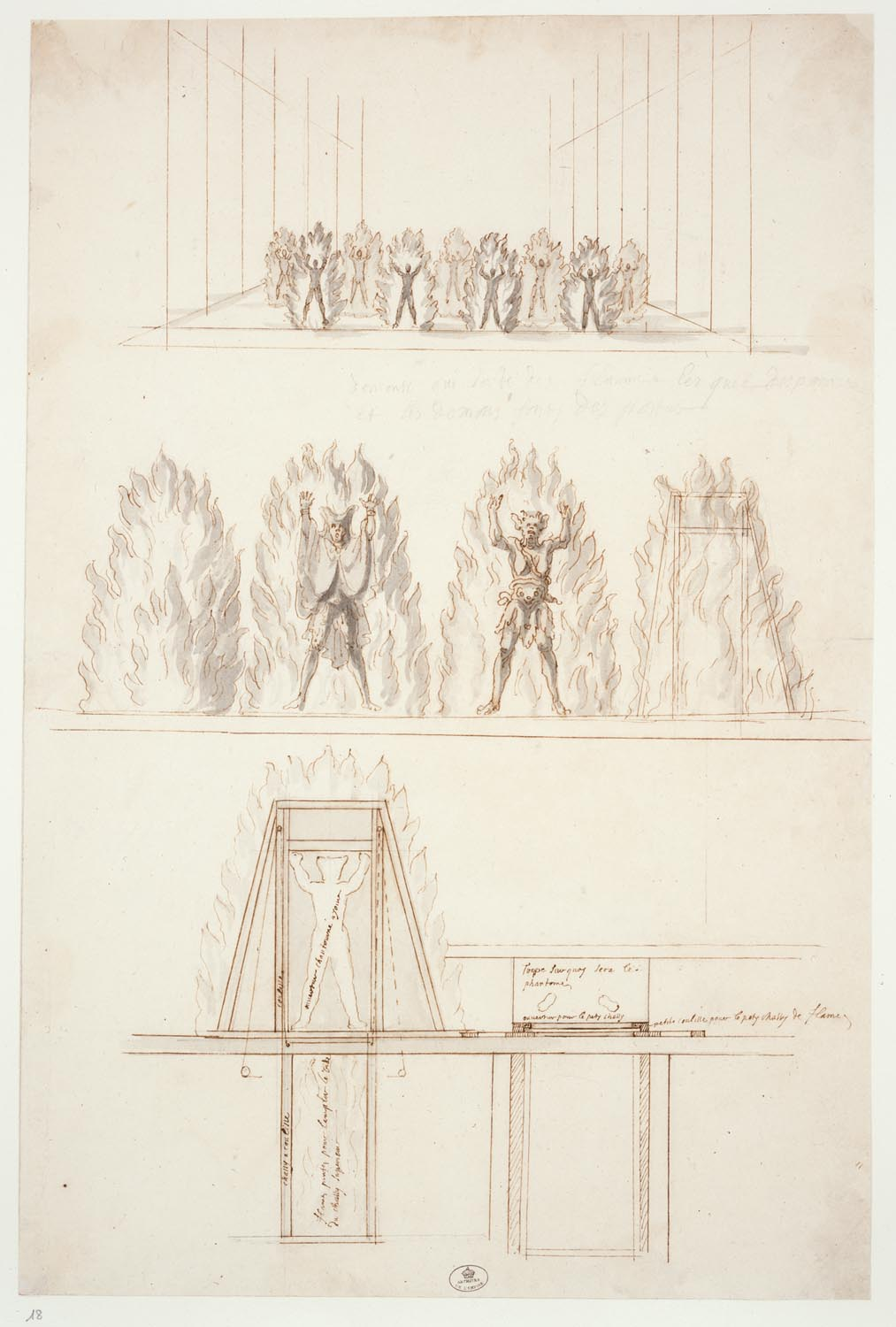

Das Maschinentheater ist folglich kein Sprech- oder Deklamationstheater. Es bietet vielmehr überraschende Dekorationswechsel, Licht- und Geräuscheffekte, integriert Musik und zeigt Flüge, Meeresbewegungen sowie Verwandlungen von Körpern. Alles, was man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann, wird einer höheren Macht zugeschrieben. Entsprechend sind auch die Themen häufig der antiken Mythologie entnommen, die einen reichhaltigen Themenschatz an Magie, Zauber und machtvollen Göttern bereitstellt. Gerade der Mythos von Perseus, Medusa und Andromeda bietet einige solcher staunenswerter Handlungsstränge, wie (Bühnen-)Flüge, Versteinerung oder schlicht ein schwimmendes Ungeheuer. Effekte werden durch eine opulente Maschinerie ermöglicht, die sowohl oberhalb des Sichtraums als auch unter der Bühne, zugänglich durch eine Luke, Platz für die Apparaturen der Metamorphosen oder der Drachen und Ungeheuer vorsieht. Gabriel Dumonts Darstellung liefert einen guten Eindruck, wie das ‚Skelett‘ des Theaters aussehen konnte.

Theatermaschine

Um die Zuschauenden zum Staunen zu bringen, werden die Naturgesetze in der Darstellung scheinbar außer Kraft gesetzt. Solche Fähigkeiten wurden bis dahin nur Magiern zugeschrieben: Wasser oder Feuer auf der Bühne, schwimmende oder fliegende Drachen, Teufelserscheinungen in Form des diabolo-ex-machina-Verfahrens, Metamorphosen wie Verwandlungen oder Versteinerungen, aber auch fliegende Körper oder Wagen gehören dazu. Die technischen Verfahren werden allesamt im 17. Jahrhundert auf der Basis der italienischen Perspektivbühne entwickelt.

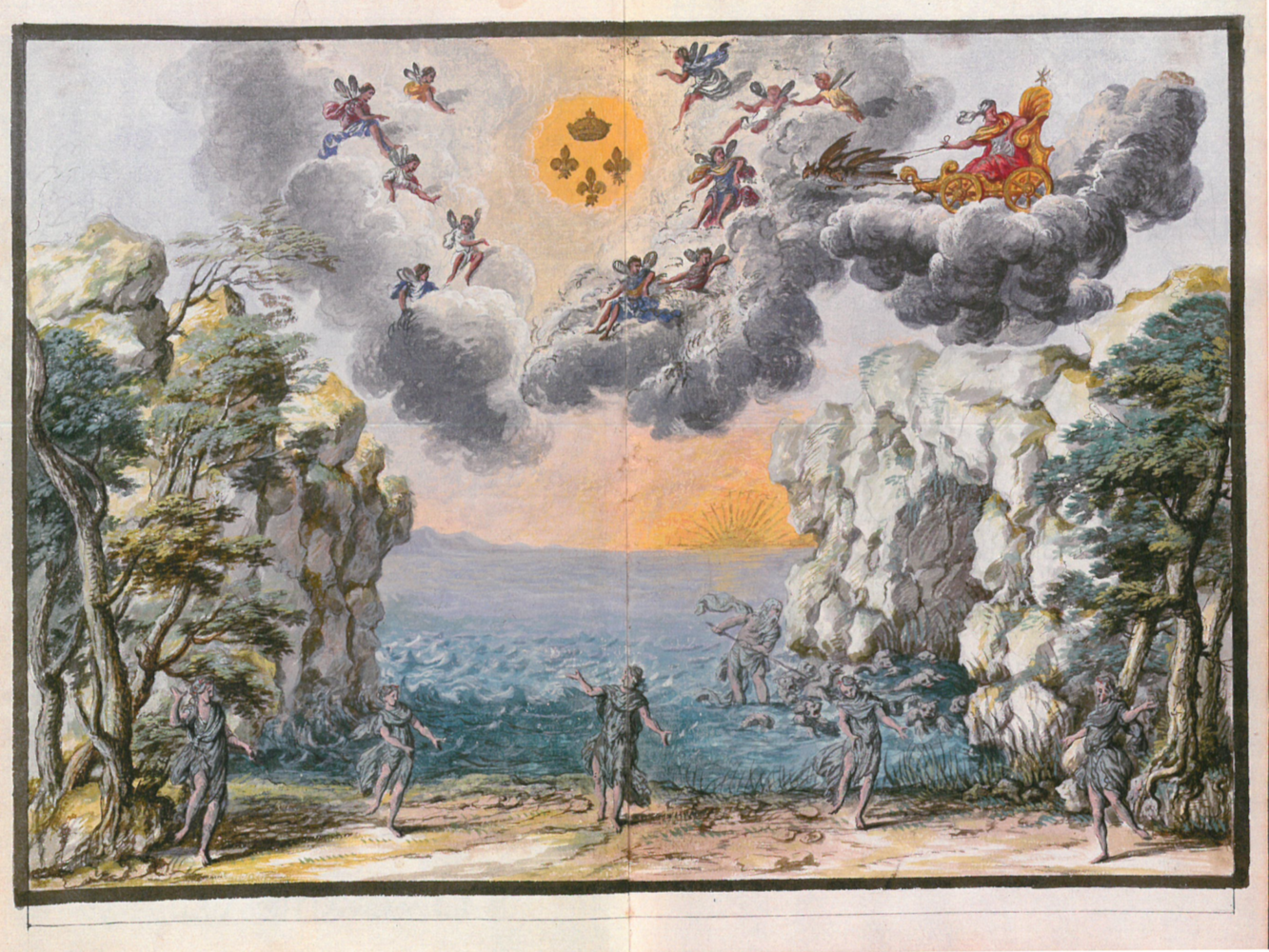

Die Bewunderung des Maschinenapparats zielt dabei zuerst auf die ‚Maschinen-Gestalt‘ des Königs und sodann auf die von ihm in Auftrag gegebenen Werke. Er wird als Allegorie des Sonnengottes Apoll in der Kunst, im Versailler Garten und auf der Bühne gefeiert. Der berühmte Apollo-Brunnen in Versailles ist sicherlich Vorbild für manche Apoll-Maschine auf der Bühne.

|

| Künstler: Jean-Baptiste Tuby [1635–1700]: Schlosspark von Versailles – Apollo-Bassin. Vue du parc: bassin d’Apollon: Le char d'Apollon (surgissant de l’onde face au soleil levant, tiré par quatre chevaux fougueux et entouré de quatre tritons soufflant dans des conques et de quatre poissons fantastiques). 1668–1670; Inventar-Nr.: inv1850 n°9137. Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon; Copyright: bpk | RMN - Grand Palais | Gérard Blot. |

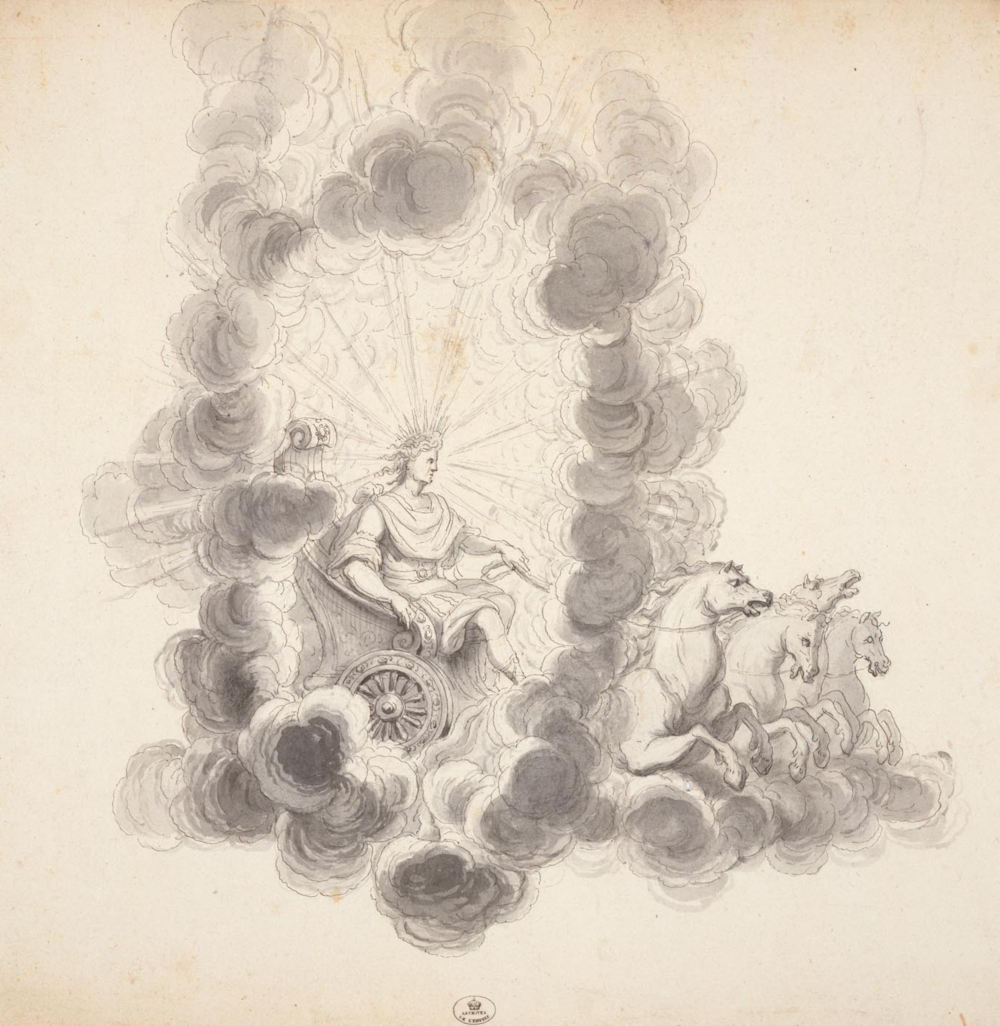

Vergleichbar mit dem Brunnen in Versailles sieht man in verschiedenen Maschinenstücken Apoll oder wie in Andromède die Sonne auf einem Wagen über die Bühne fliegen. Ihre imposante Gestalt und zumeist auch der Strahlenkranz um den Kopf zeichnen die Figur im Theater aus.

Zeichnung von Jean Bérain: Apollon dans son char céleste, tiré par quatre chevaux (1700–1705), 32,4 x 8 cm, in: Recueils des Menus Plaisirs du roi, Inventaire par Jérôme de La Gorce, Centre André Chastel, UMR 8150 CNRS, Université Paris IV, N° notice: MP-00199; Série Fonds de la Maison du roi sous l'Ancien Régime (sous-série O/1); Inventarnr. CP/O/1/3239, Nr. 71. Recueil de décorations de théâtre recueillies par Monsieur Levesque, garde général des magasins des Menus Plaisirs de la Chambre du Roy, Tome II, Paris, 1752.

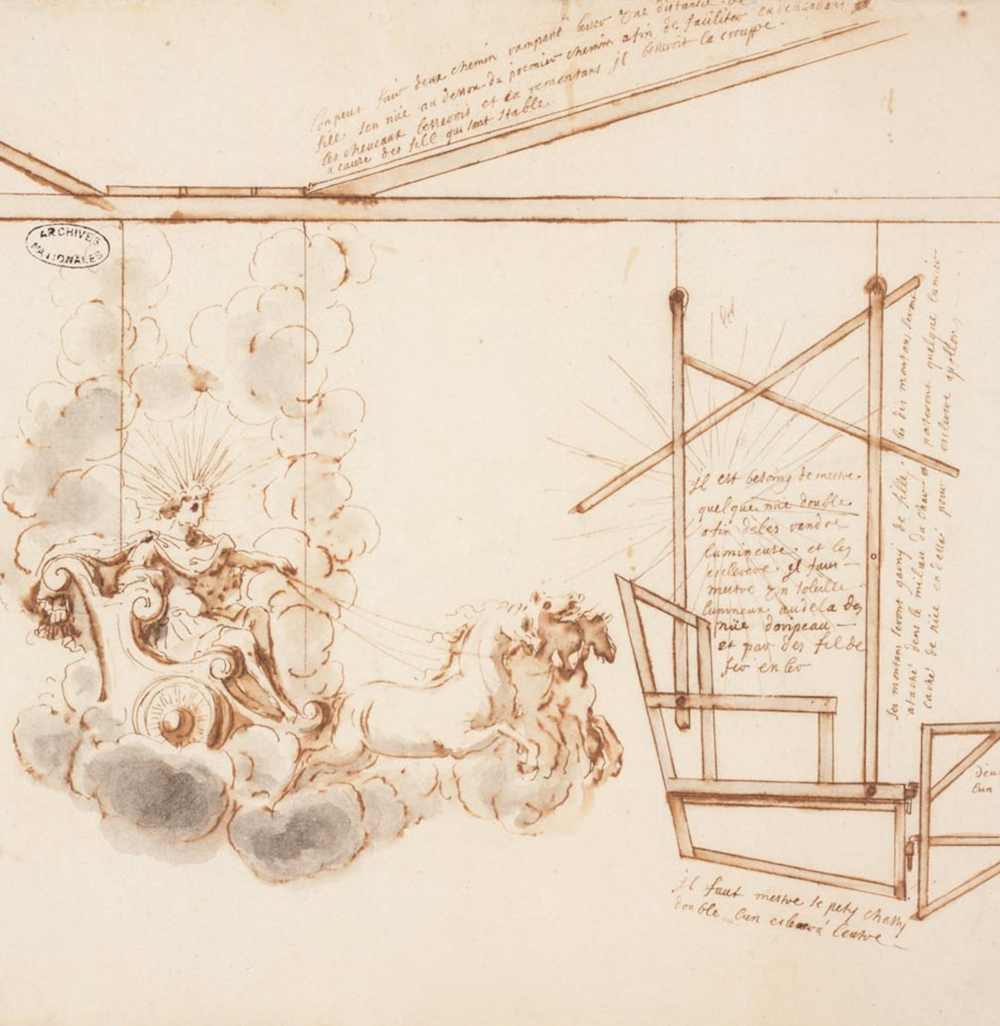

Projekt von Jean Bérain für

Sowohl das Maschinentheater als auch die Oper nutzen den jeweiligen Prolog, um dem König zu huldigen. Wie erwähnt, dient der suggestiven Lobpreisung des Sonnenkönigs meist ein Wagen mit Apoll, so auch in Andromède. Jean Bérain hat mit dem folgenden Entwurf (ca. 1697) den berühmten Apollo-Brunnen aus Versailles von Jean-Baptiste Tuby zitiert. Wichtig ist für den an Seilen hängenden und nach unten bzw. zur Seite bewegten Wagen der Lichterkranz (Halo), den der Sonnengott auf dem Kopf trägt: Der Strahlenkranz blendet mit seinen Kerzen im Theater ganz bewusst die Zuschauenden, sodass sie die auf der zweiten Zeichnung erkennbare Apparatur nicht sehen können.

| Projekt von Jean Bérain für Le char d’Apollon, 22,9 x, 37,1 cm, wahrscheinlich für den Prologue von Aricie (livret de l’abbé Pic, musique de La Coste), tragédie en musique créée à Paris, le 9 juin (?) 1697, in: Recueils des Menus Plaisirs du roi, Inventaire par Jérôme de La Gorce, Centre André Chastel, UMR 8150 CNRS, Université Paris IV. Inventarnr.: MP-00396, Cote: CP/O/1/3241, Nr. 39. |