Das Publikum von Corneilles Andromède besteht aus la cour et la ville, also dem französischen Hof und den Pariser Bürgern. Drama und Inszenierung sind genau auf dieses Publikum zugeschnitten. Die Zuschauenden sollen über das Theater staunen und dergestalt die Größe des Herrschers mit bewundern. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, Wunderbares und Göttliches auf die Bühne zu bringen.

Was können die Maschinen?

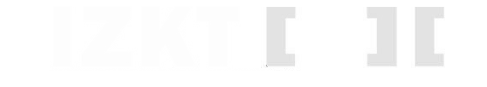

Schon im antiken Theater werden Bühnenapparate benutzt, um besondere Effekte zu erzielen oder auch um den berühmten Deus ex machina erscheinen zu lassen. Im Mittelalter und in der Renaissance kommen Flugapparaturen hinzu, die besonders in geschlossenen Räumen die Bewegung im Himmel suggerieren. Die italienischen Ingenieure zeigen in der Renaissance eindrucksvolle Konstruktionen auf der Bühne, die ein Spiel mit den Elementen (Meer, Regen, Feuer, Blitz, Donner), Bewegung in verschiedene Richtungen (Flug, Schifffahrt), Aufstieg und Abstieg in Himmel und Hölle sowie die Veränderung der Bühnenlandschaft durch Dreh- und Klappmechanismen ermöglichen.

|

Große Theaterbühne, Kupferstich 1597, Bild-Nr.: 20041806, bbk. |

Die verschiedenen Effekte der Bühnenmaschinerie sollen die Zuschauenden zum Staunen bringen und auch eine Stärkung des Theaters als Kunst ermöglichen, das lange Zeit als Illusionskunst und damit als Teufelswerk gilt und von der katholischen Kirche diskreditiert wird. Diese Kritik trifft zunächst die Schauspielenden, aber auch die Institution, weshalb Mäzene, wie eben Kardinal Richelieu, auch die Theoriebildung des Theaters befördern. Gerade deshalb wird in Frankreich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts das Theater dazu genutzt, sich selbst zu thematisieren und die eigene Kunst zu belobigen. Eines der bekanntesten Theaterstücke, das die eigene Kunst in Auseinandersetzung mit der dämonischen Illusion auf die Bühne bringt, ist Pierre Corneilles Tragikomödie L’Illusion comique (Saison 1635/36). Auf der Bühne präsentiert ein Freund – Dorante – einen Magier – Alcandre –, dessen Kompetenz genau jene Bewegungen der Elemente ermöglicht, die später von Corneille als Maschinentheater direkt auf der Bühne gezeigt werden. Der Lobgesang in Corneilles L’Illusion comique auf die Kunst des Magiers zielt auf dieselben Effekte, die das Maschinentheater zwei Jahrzehnte später für sich beanspruchen wird:

DORANTE

Ne traitez pas Alcandre en homme du commun,

Ce qu’il sait en son art n’est connu de pas un. (Einzigartigkeit)

Je ne vous dirai point qu’il commande au tonnerre, (Wetter beherrschen)

Qu’il fait enfler les mers, qu’il fait trembler la terre, (Erdbeben)

Que de l’air qu’il mutine en mille tourbillons (Stürme produzieren)

Contre ses ennemis il fait des bataillons, (finstere Mächte beherrschen)

Que de ses mots savants les forces inconnues (unbekannte Kräfte)

Transportent les rochers, font descendre les nues, (Schwerkraft aussetzen; Berge versetzen, Wolken herabfahren lassen)

Et briller dans la nuit l’éclat de deux Soleils. (Nacht wird zum Tag)

Was in der Illusion comique vor allem durch die Kunst der Magie gelingt, bringt die Zuschauenden im Maschinentheater nicht mehr durch den Botenbericht zum Staunen, sondern lässt sie selbst teilhaben an den erstaunlichen Spezialeffekten. Die Apparaturen suggerieren, dass Schiffe über das Meer fahren oder Monstren auf der Bühne im Wasser schwimmen. Doch neben der Überwindung der Naturgesetze, wie beim Flug oder beim Auf- und Absteigen in Himmel und Hölle, sind es vor allem die Naturnachahmungen im geschlossenen Raum, also Blitz, Donner und die Tages- und Nachtzeiten, die durch Beleuchtungseffekte gestaltet werden. Damit sind die Maschinen Hilfswerk für Naturgestaltung, während Musik und Kostüm das Theatergeschehen überhöhen.

Wie wird die Aussage der Maschinen vermittelt?

Die Verbindung von ikonografischem Symbol – sei es über die Szenografie oder über das Kostüm – wird in der Regel durch die Aussagen der Schauspielenden oder die Musik gedoppelt, um dem Publikum über verschiedene Kanäle die Information zu präsentieren, damit sie in jedem Fall ankommt. Nur durch die Kombination von sichtbaren Zeichen, Gesten und Gehörtem (Wort und Musik) kann die Bewegungsmaschinerie kontextuell gebunden richtig verstanden werden.

|

Kostümzeichnung für Le feste di Amore e di Bacco von Jean Bérain d. Ä Ballett von Jean-Baptiste Lully, Uraufführung im Palais Royal am 15.11.1672, Bild-Nr.: 703007641, bpk/DeA Picture Library. |

Allerdings betont Pierre Corneille im Prolog der Andromède die hierarchische Differenz zwischen gesprochener und gesungener Rede, insofern für ihn ausschließlich handlungstreibende Informationen von Schauspielenden übermittelt werden:

„Je me suis bien gardé de faire rien chanter qui fût nécessaire à l’intelligence de la pièce.“ (Andromède, Prologue)

|

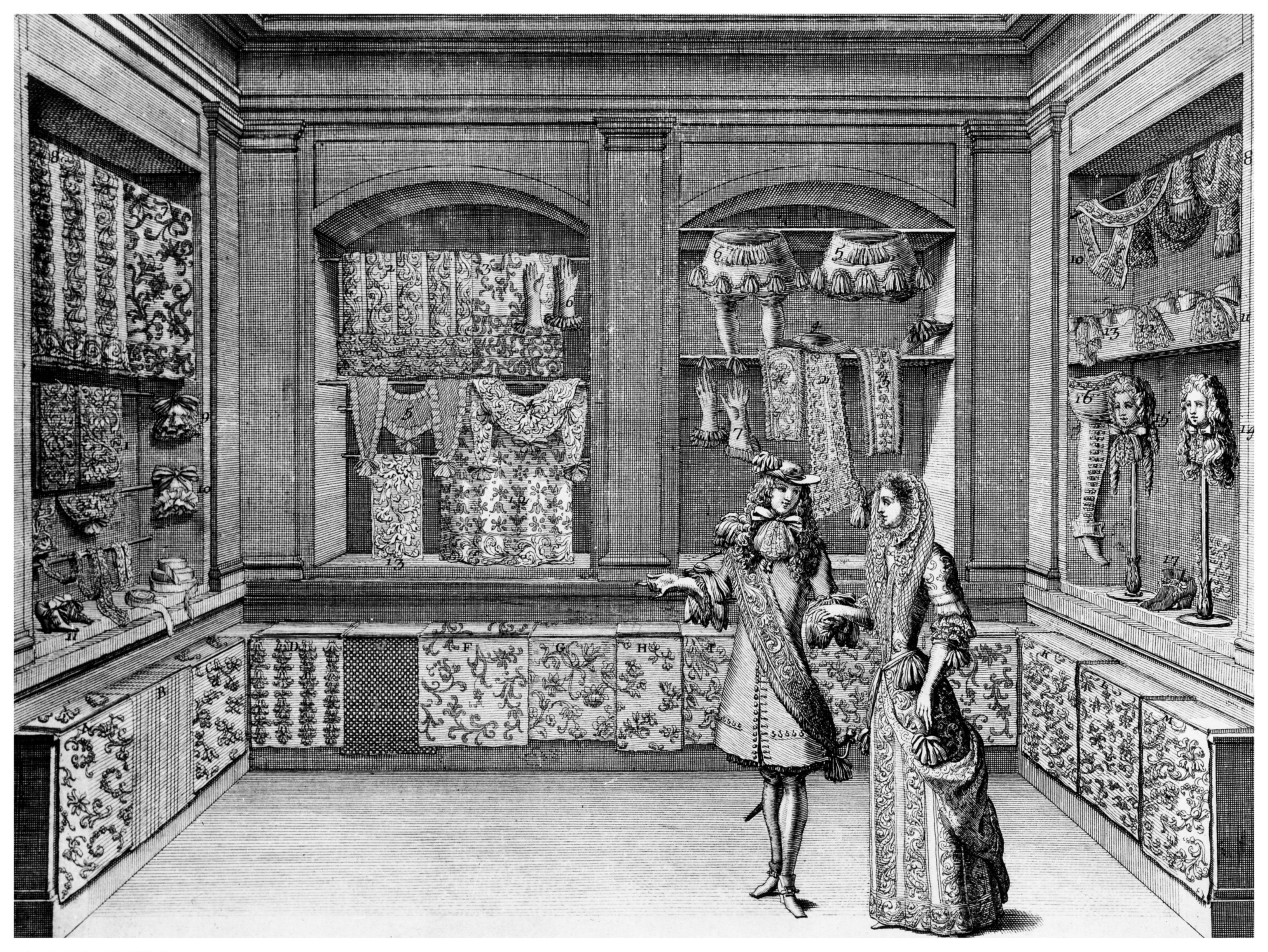

Kupferstich In einem Modeladen des 17. Jahrhunderts von Jean Bérain d. Ä Bildnummer: 20003725, bpk/Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin/Knud Petersen. |

Die Wirkung auf der Bühne wird durch ausgewählte Kostüme, die der modischen Praxis der Zeit entsprechen und zugleich eine allegorische Aussage für das Bühnengeschehen vermitteln, verstärkt.

![Aquarellzeichnung <i>Armure</i> [,Rüstung‘], vermutlich von Jacques de Bellange; gehört zu 23 Zeichnungen, die 1854 in London von Henri d'Orléans, Herzog von Aumale, gekauft worden sind, 55,5 x 42,5 cm, Inventarnummer: DE 1157.](bilder/wirkung/armure.jpg)

|

Aquarellzeichnung Armure [,Rüstung‘] Vermutlich von Jacques de Bellange; gehört zu 23 Zeichnungen, die 1854 in London von Henri d'Orléans, Herzog von Aumale, gekauft worden sind, 55,5 x 42,5 cm, Inventarnummer: DE 1157. |

Staunen

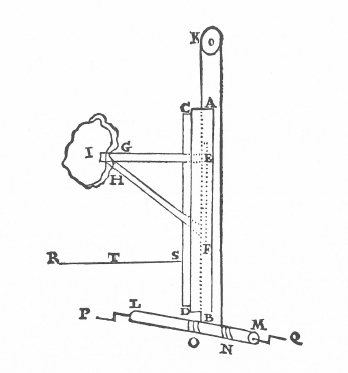

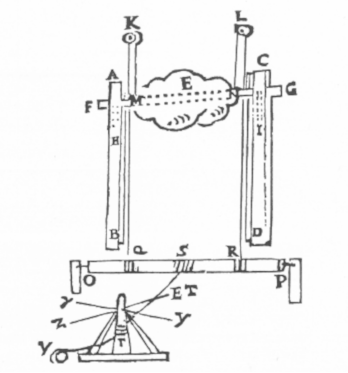

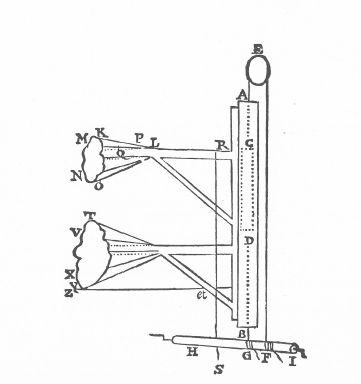

Der italienische Architekt Nicola Sabbattini (1574–1654) beschreibt in seinem Werk (Pratica di fabricar scene e macchine ne' teatri, Ravenna, 1638), das recht schnell ins Französische übersetzt wird, wie die verschiedenen Bühnenmaschinen arbeiten und welche Effekte sie erzeugen. Darin werden erstmals auch Vorhänge beschrieben, deren Stoff nach oben aufgerollt wird, um schnellstmöglich das neue Bühnenbild zu zeigen und den Zuschauenden zu verblüffen. Ein solcher Effekt zeichnet das Theater aus, weshalb ihn auch die Encyclopédie Diderots in den grafischen Illustrationen zeigt.

Das Staunen gilt bekanntlich als Ursprung der Philosophie. Dieser Zusammenhang, den Platon und Aristoteles gleichermaßen in ihren Schriften bedenken, wird jedoch in genau konträrer und komplementärer Ausrichtung konzipiert. Während für Platon das Staunen die Voraussetzung für Erkenntnis ist, weshalb sie für die ‚Wahrheitsschau‘ gesteigert werden muss, geht Aristoteles von ihrem Überwinden aus, um die Vernunftruhe und damit vollkommene Erkenntnis zu erlangen.

Das Theater lässt den Zuschauenden erstaunen. Dies bedeutet aristotelisch gedacht, dass die Wirkung nicht das Spektakel qualifiziert, sondern den Betrachter. Aristoteles‘ thaumazein bezieht sich auf das intellektuelle Vermögen des Menschen. Er ist noch nicht zur Erkenntnis gelangt, aber hat gleichwohl die Disposition, die sich durch das Theaterstück entfalten wird. Dieser Erkenntnisprozess, der vom Staunen ausgeht, ist damit subjektgebunden. Es entspricht der Logik des Theaters, dass es sich deshalb in seiner Poetik auf Aristoteles stützt. Aber auch die zeitgenössischen Traktate über die Spektakel betonen diese ‚natürliche Zauberei‘ („enchantement naturel“), die das Erstaunen befördere (z. B. Abbé Michel de Pure, Idée des spectacles anciens et nouveaux, 1668). Auch die Gazette betont bei der Beschreibung von Corneilles Andromède, dass die Zuschauenden die Ursache der speziellen Effekte nicht erkennen können und deshalb staunen:

„La force des Machines, desquelles on voit les effets qui semblent miraculeux aux spectateurs n’en découvrans pas la cause.“ (Gazette, S. 259)

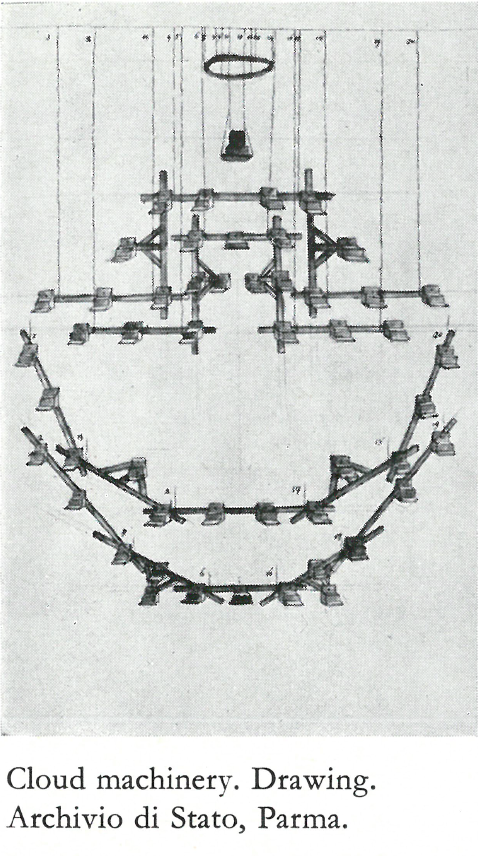

Die Wirkung der Maschinen gleicht damit übernatürlichen Effekten und gilt als wunderbar. Die Poetiken der Zeit begreifen deshalb auch die Theatermaschinerie als „merveilleux“. Das Staunen wird dabei nicht bloß durch die überwältigenden maschinenbetriebenen Handlungen erreicht, die Übernatürliches suggerieren, vielmehr werden Schnelligkeit und Dekor für die Täuschung genutzt. Während Bühnenbildwechsel die Wahrnehmung der Zuschauenden durch ihre Schnelligkeit überlisten, nutzen die Wolkenmaschinen geschickt ein natürliches Dekor, um die eigentliche Apparatur zu verschleiern.

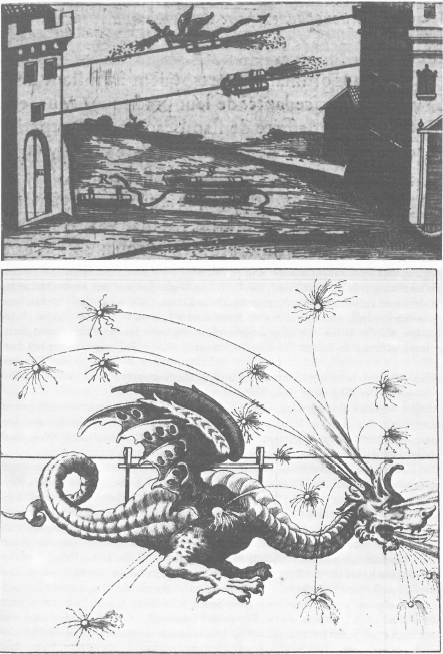

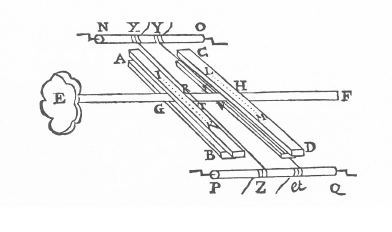

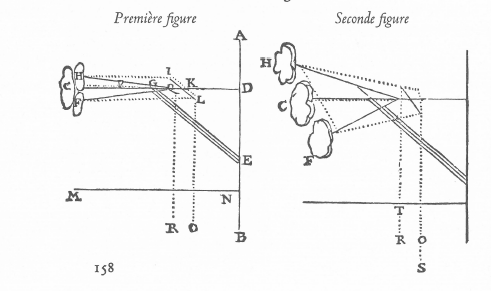

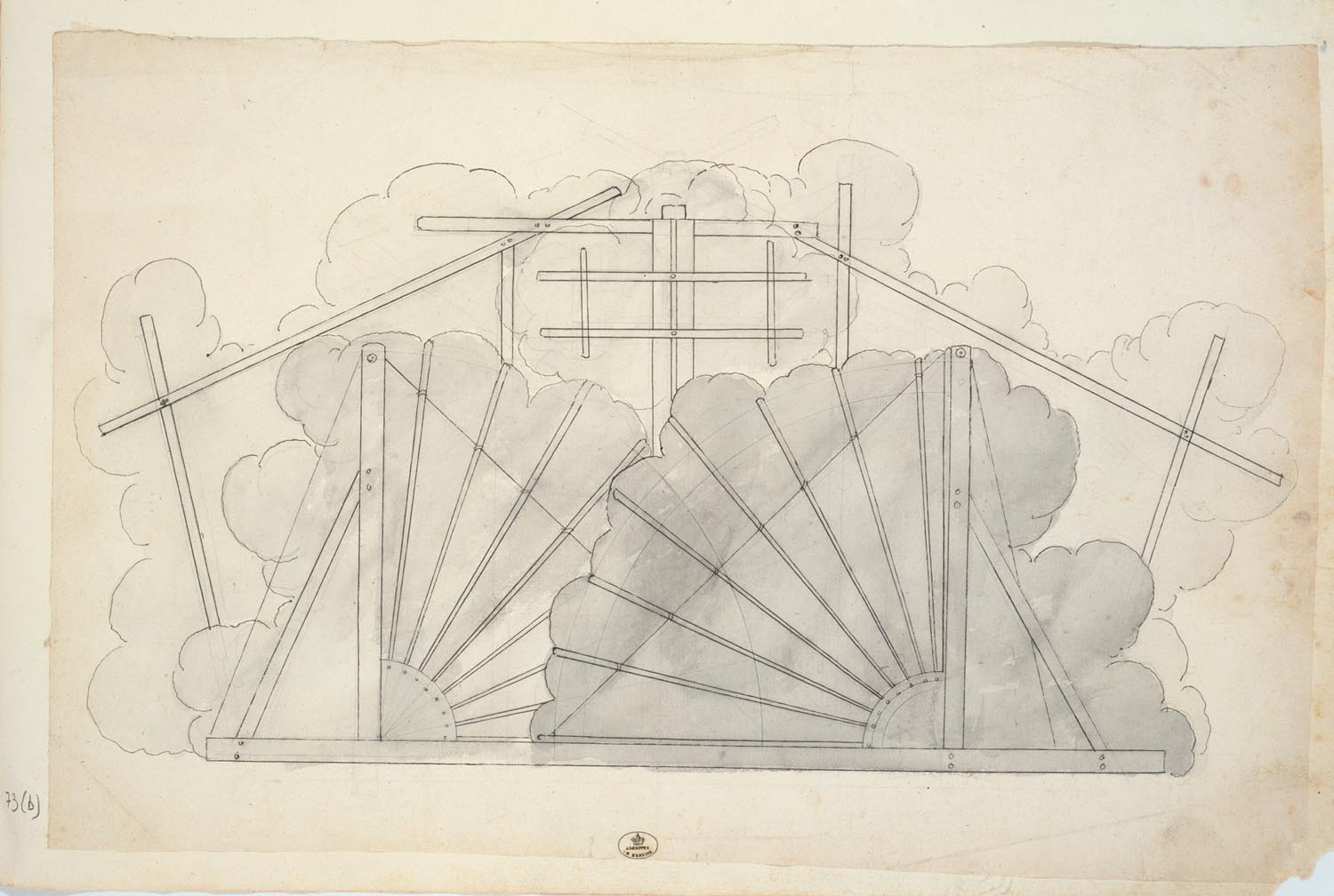

Sabbattinis Skizzen von Wolkenmaschinen

Für die Inszenierung von Corneilles Andromède wird der italienische Ingenieur Giacomo Torelli (1608–1678) nach Frankreich geholt, der den Kulissenwechsel durch neue Konstruktionen beschleunigt, sodass das Publikum noch mehr beeindruckt werden kann. Während Sabbattinis Wolkenmaschine die Bewegungen für den Illusionsraum des Theaters perfektioniert, gelingt es Torelli, die Wolken in gestaffelter, serieller Darstellung so einzusetzen, dass sie die Tiefenwirkung des Raums noch verstärken.

|

|

|

|

Sabbattini: Comment faire qu’un nuage descende droit du ciel sur la scène, avec des personnes dedans, in: Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, S. 141. |

Sabbattini: Comment faire qu’un nuage descende droit du ciel sur la scène, avec des personnes dedans, in: Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, S. 144. |

Sabbattini: Comment faire qu’un nuage descende droit du ciel sur la scène, avec des personnes dedans, in: Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, S. 153. |

Sabbattini: Comment faire qu’un nuage descende droit du ciel sur la scène, avec des personnes dedans, in: Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, S. 156.

Sabbattini: Comment faire qu’un nuage descende droit du ciel sur la scène, avec des personnes dedans, in: Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, S. 158.

Torellis gestaffelte Wolkenkonzepte zur Darstellung von Raumtiefe

Entwurf für eine Theaterkulisse von Giacomo Torelli: Ballett Les Noces de Thétis aus den Décorations et machines aprestées aux nopces de Tétis, Ballet Royal (1654), einer Serie mit 11 Bildtafeln, 22,7 x 30,3 cm, Signatur: 51.501.4161.

|

Zeichnung einer Wolkenmaschine, in: Archivio di Stato, Parma. |

|

|

|

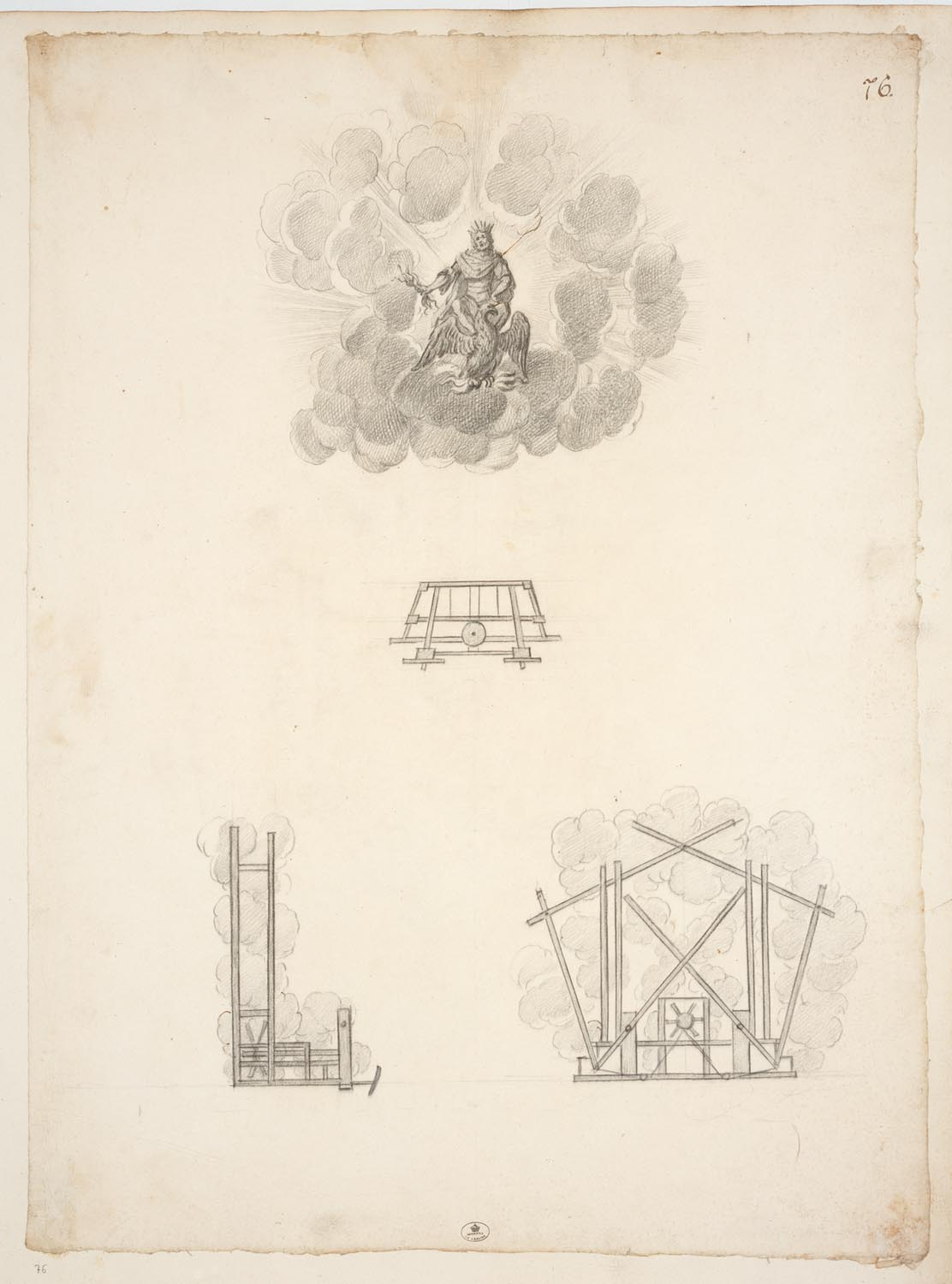

WOLKENGEFÄHRTE

Pierre Corneilles Andromède dauert drei volle Stunden, aber die Zeit vergeht wie im Fluge, erklären zeitgenössische Zuschauende, weil die Wirkung der Maschinen derart erstaunlich ist, dass gar kein Zeitgefühl oder gar Langeweile aufkommen kann. Die Gazette beschreibt die Kunst der Maschinen in Andromède entsprechend als „art magique“ (Gazette, S. 249).

|

Zeichnung von Jean Bérain: Jupitermaschine, 57 x 41,7 cm, in: Recueils des Menus Plaisirs du roi, Inventaire par Jérôme de La Gorce, Centre André Chastel, UMR 8150 CNRS, Université Paris IV, N° notice: MP-00609, Série: Fonds de la Maison du roi sous l'Ancien Régime (sous-série O/1), Inventarnummer: CP/O/1/3242/A, Nr. 76. Recueil de décorations de théâtre recueillies par Monsieur Levesque, garde général des magasins des Menus Plaisirs de la Chambre du Roy, Tome V, Paris, 1752. |

In Corneilles Andromède erscheint Venus im ersten Akt in einer leuchtenden, sternförmigen Wolke, nachdem sich eine andere Wolke geöffnet hat. Die Verschachtelung unterstützt den Illusionseffekt. Das Öffnen der Wolken zeigt Bérain, indem er die Kulissenstruktur zweiteilt:

„Les nuages se dissipent, & la claret revient éclairer la Scène“ (Gazette, S. 253)

|

|

|