Au XVIIᵉ siècle, la France connaît une institutionnalisation rapide du théâtre. Des bâtiments théâtraux sont construits et la scène devient elle-même un espace d'expérimentation: différentes sciences et différents arts interagissent pour produire sans cesse de nouveaux effets sur la scène. Si l'on voulait résumer les aspirations des acteurs du théâtre en une formule, on pourrait résumer leur objectif comme suit:

Dynamisation des corps et esthétisation de la machine

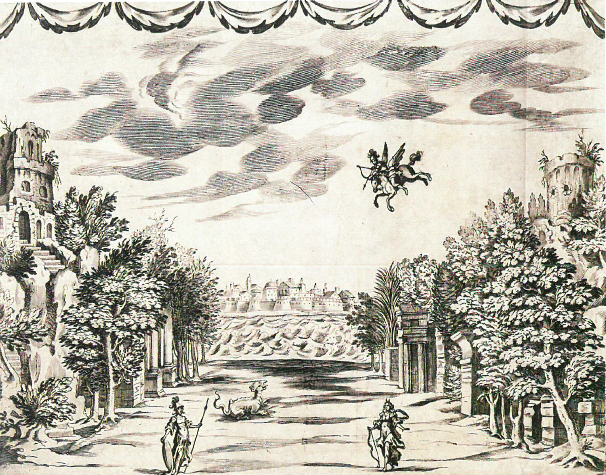

Les possibilités offertes par l'espace font naître un nouvel art dramatique qui met le corps en mouvement plus qu'auparavant, afin de mieux réaliser des actions sur scène, mais aussi dans les airs. Le corps entier investit l'espace théâtral. La machinerie créée à cet effet ouvre à l'acteur le ciel et l'enfer comme troisième dimension. Les machines nécessaires sont enrobées, voilées, dissimulées et cachées jusqu'à devenir méconnaissables derrière une peinture de la scénographie. Il en résulte des œuvres d'art totales impressionnantes, qui trouvent leur parallèle dans les fêtes de cour contemporaines somptueusement aménagées. Il ne s’agit plus de simplement comprendre le spectacle, c'est désormais le plaisir de regarder qui est au centre:

Persée: «La Raison est complice des yeux» (Andromède, acte I, scène 1).

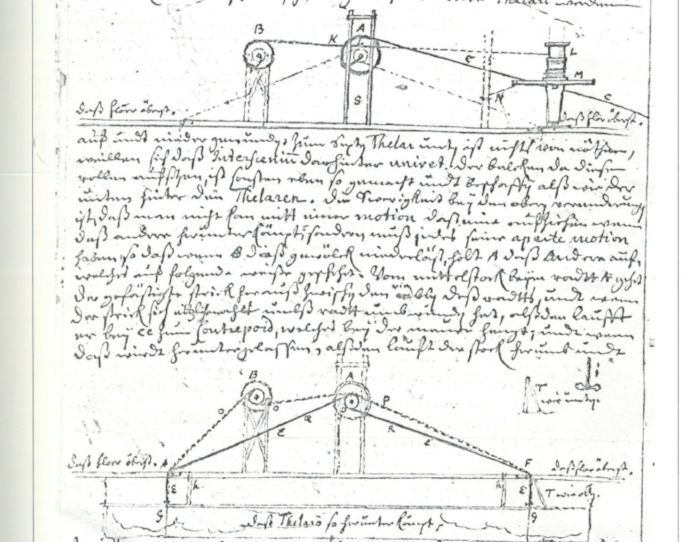

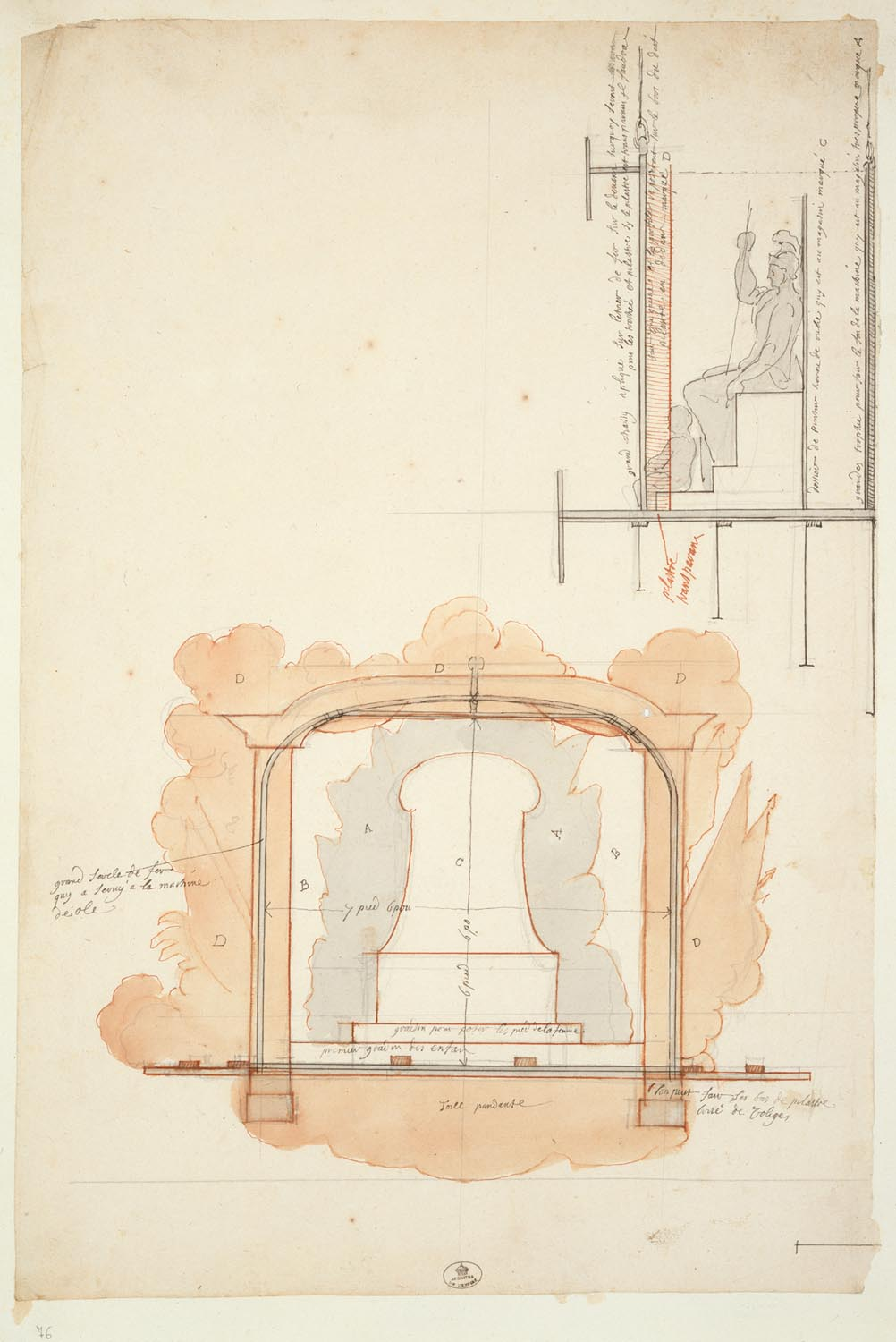

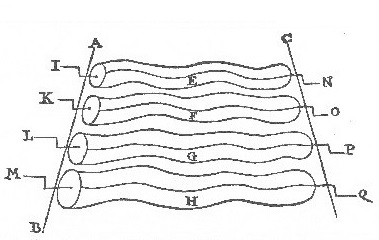

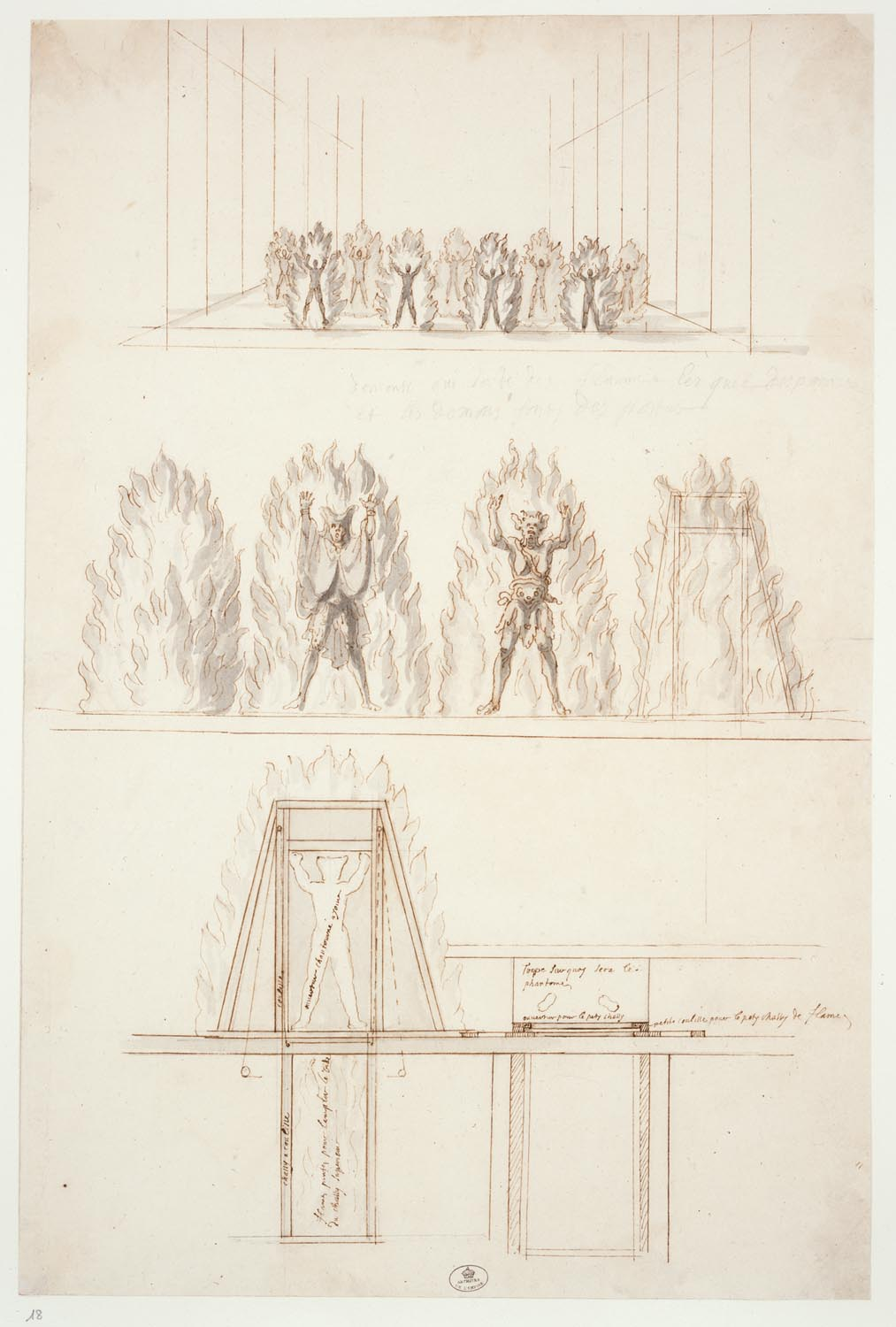

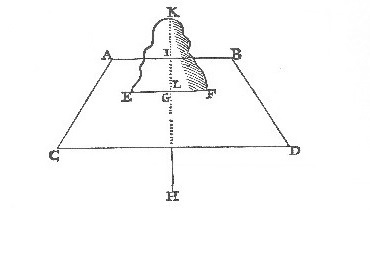

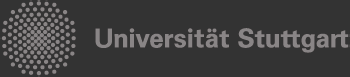

Le spectacle nécessite une grande machinerie, que nous retrouvons sous forme de représentations de machines individuelles, mais aussi sous forme de dessins, qui nous donnent un aperçu intéressant de l'«avant-scène» et de l'«arrière-scène», puisque le mode de fabrication des machines est également consigné dans les différents dessins.

Per Bjurström: Giacomo Torelli and Baroque Stage Design. Stockholm 1961, p. 57.

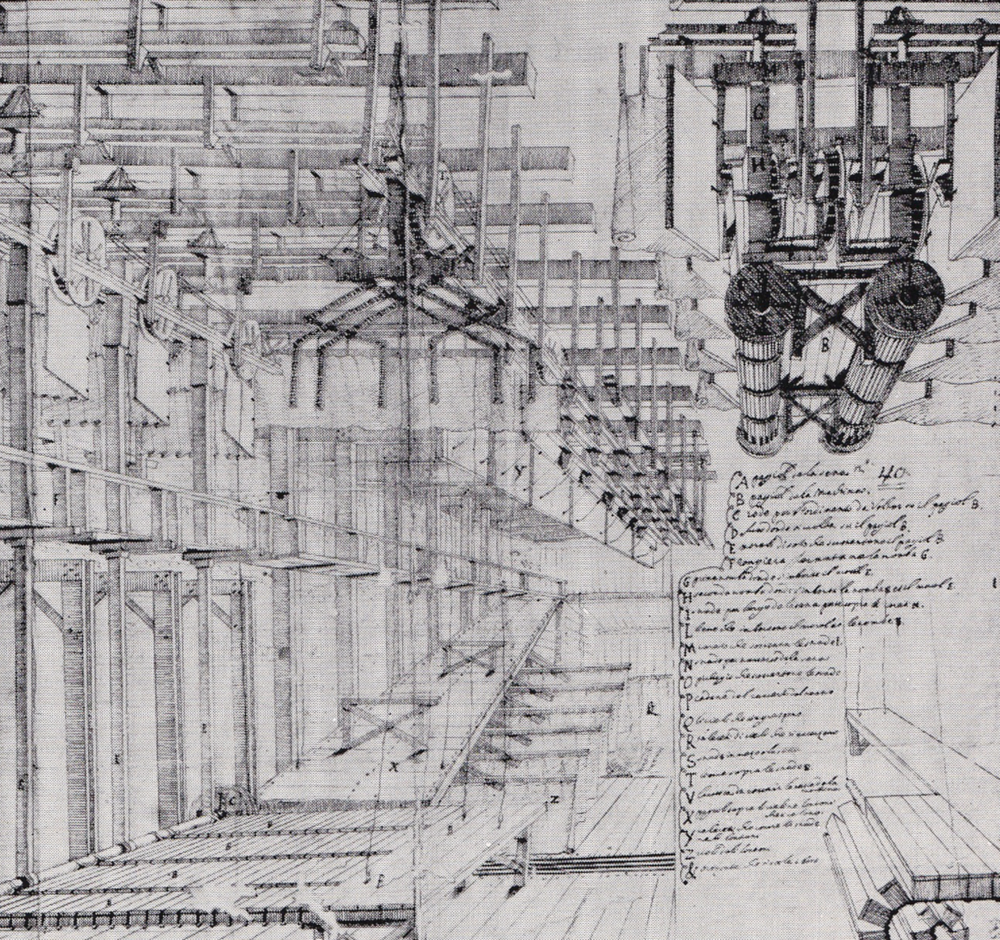

Gabriel Dumont: Vue perspective de la mécanique, et construction d’un intérieur de théâtre, in: Parallèle des plans des plus belles salles (1674).

Le théâtre mécanique n'est donc pas un théâtre parlé ou déclamé. Il propose plutôt des changements de décor surprenants, des effets de lumière et de bruit, il intègre de la musique et montre des vols, des mouvements marins ainsi que des transformations de corps. Tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu est attribué à une force supérieure. En conséquence, les thèmes sont souvent tirés de la mythologie antique, qui offre une riche palette de thèmes de magie, de sortilèges et de dieux puissants. Le mythe de Persée, de Méduse et d'Andromède, en particulier, propose quelques intrigues étonnantes, comme des vols (sur scène), la pétrification ou tout simplement un monstre flottant. Les effets sont rendus possibles par une machinerie opulente qui prévoit de la place pour les appareils des métamorphoses ou des dragons et des monstres, aussi bien au-dessus de l'espace visuel que sous la scène, accessible par une trappe. La représentation de Gabriel Dumont donne une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler le 'squelette' du théâtre.

La Machinerie theatrale

Afin de susciter l'étonnement des spectateurs, les lois de la nature paraissent être suspendues lors de la représentation. De telles capacités n'étaient jusqu'alors attribuées qu'aux magiciens: l'eau ou le feu sur scène, les dragons qui nagent ou qui volent, les apparitions du diable sous la forme du procédé diabolus-ex-machina, les métamorphoses telles que les transformations ou la pétrification, et même les corps volants ou les chars en font partie. Les procédés techniques sont tous développés au XVIIᵉ siècle sur la base de la scène en perspective italienne.

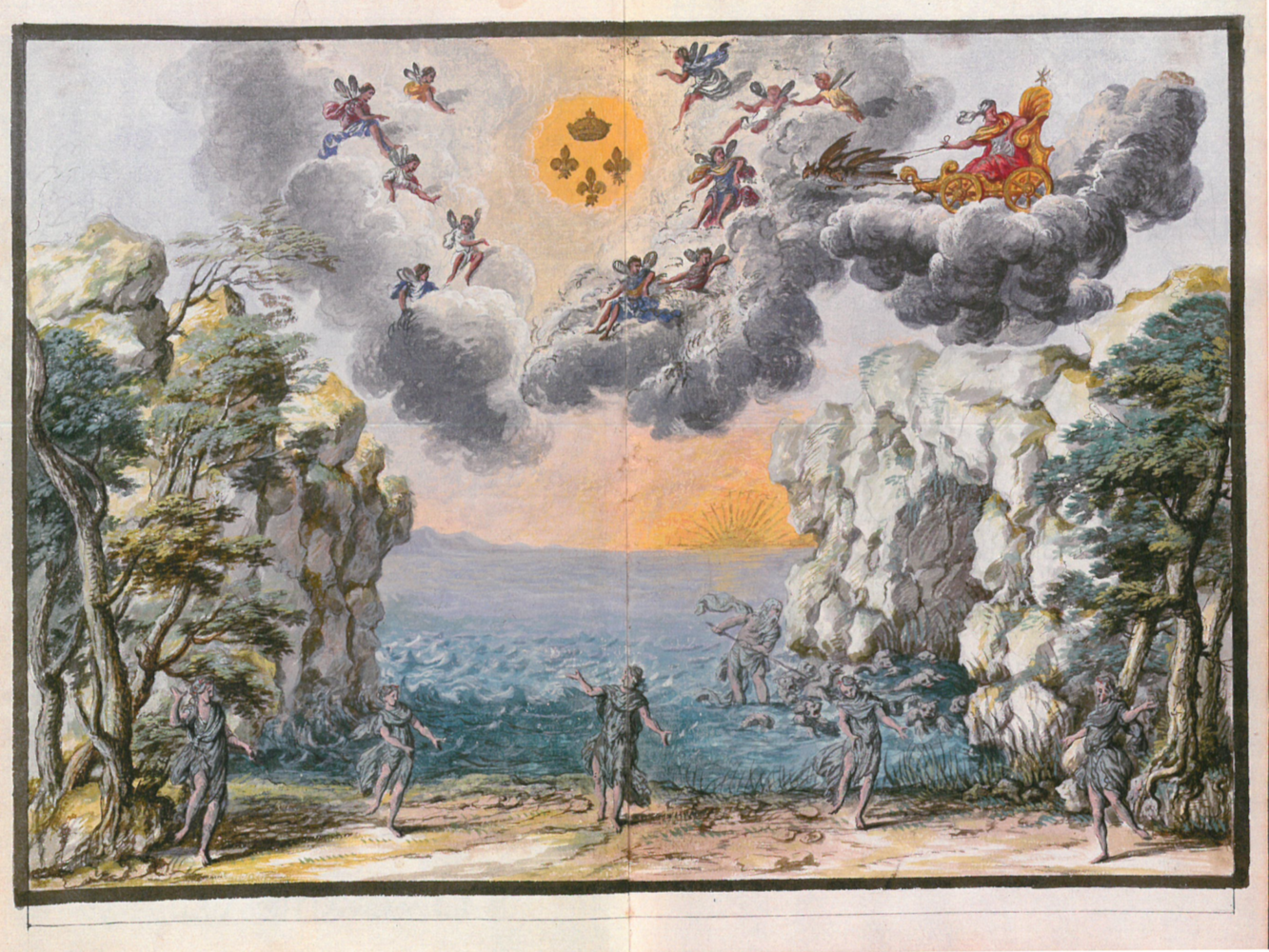

L'admiration pour le machinisme vise d'abord la 'figure-machine' du roi et ensuite les œuvres qu'il a commandées. Dans l'art, dans le jardin de Versailles et sur la scène, le roi est célébré comme une allégorie du dieu solaire Apollon. La célèbre fontaine d'Apollon à Versailles est indubitablement un modèle pour certaines machines d'Apollon sur scène.

|

| Artiste: Jean-Baptiste Tuby [1635–1700]: Vue du parc: bassin d’Apollon: Le char d'Apollon (surgissant de l’onde face au soleil levant, tiré par quatre chevaux fougueux et entouré de quatre tritons soufflant dans des conques et de quatre poissons fantastiques). 1668–1670 ; nº d’inventaire: inv1850 n°9137. Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon ; Copyright: bpk | RMN - Grand Palais | Gérard Blot. |

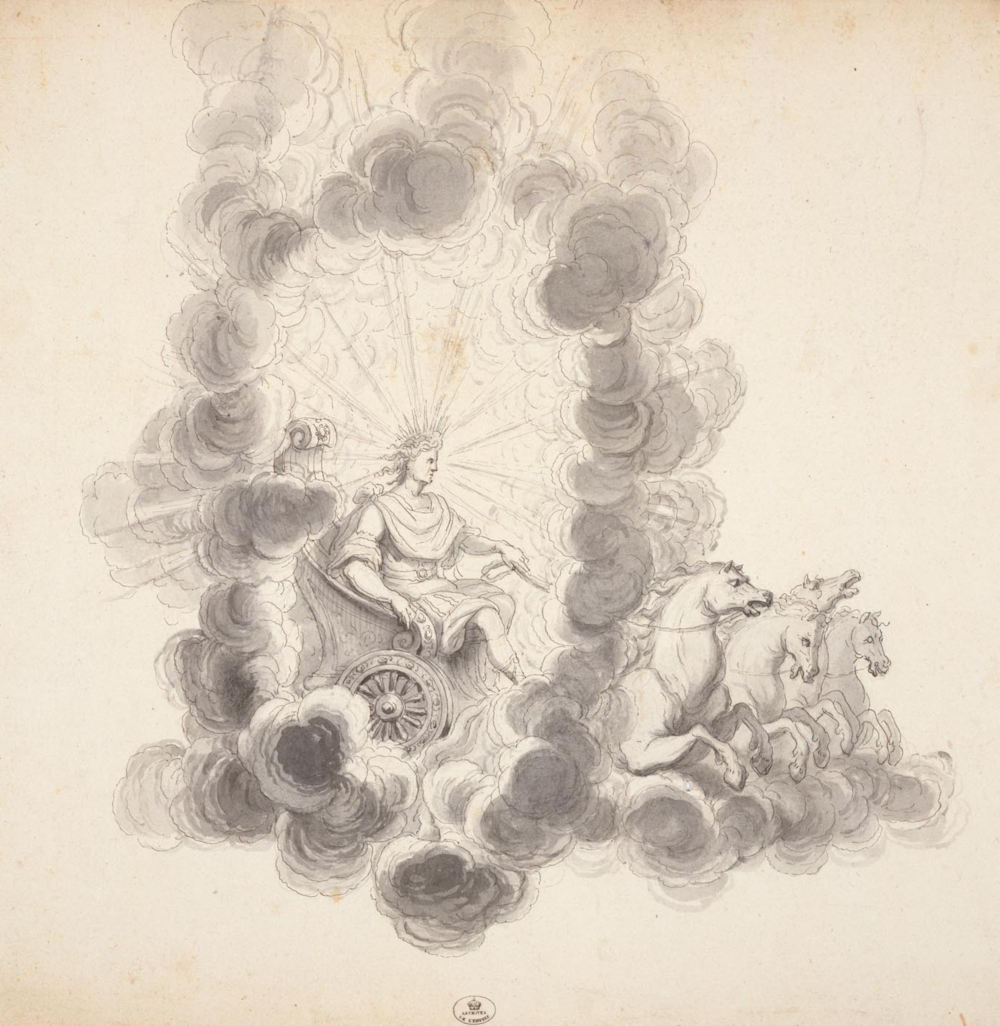

Comparable à la fontaine de Versailles, on voit dans différentes pièces à machines Apollon ou le soleil voler sur un char au-dessus de la scène, comme dans Andromède. Sa silhouette imposante et, la plupart du temps, la couronne de rayons entourant sa tête caractérisent le personnage au théâtre.

Dessin de Jean Bérain: Apollon dans son char céleste, tiré par quatre chevaux (1700–1705), 32,4 x 8 cm, in: Recueils des Menus Plaisirs du roi, Inventaire par Jérôme de La Gorce, Centre André Chastel, UMR 8150 CNRS, Université Paris IV, N° notice: MP-00199 ; Série Fonds de la Maison du roi sous l'Ancien Régime (sous-série O/1); Numéro d’inventaire CP/O/1/3239, Nr. 71. Recueil de décorations de théâtre recueillies par Monsieur Levesque, garde général des magasins des Menus Plaisirs de la Chambre du Roy, Tome II, Paris, 1752.

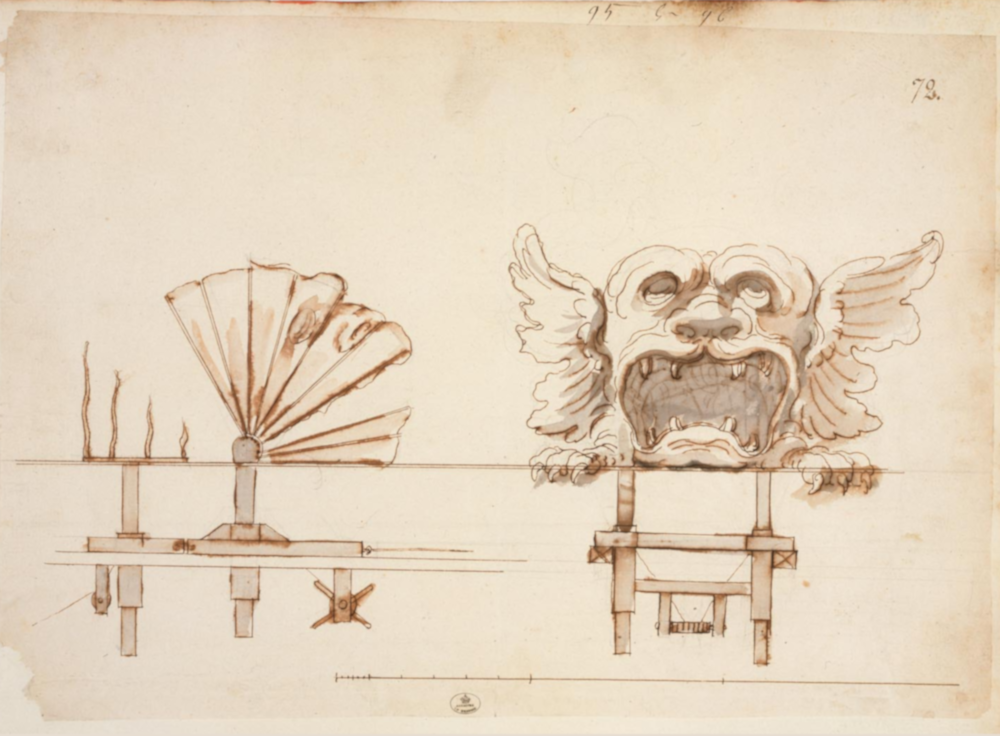

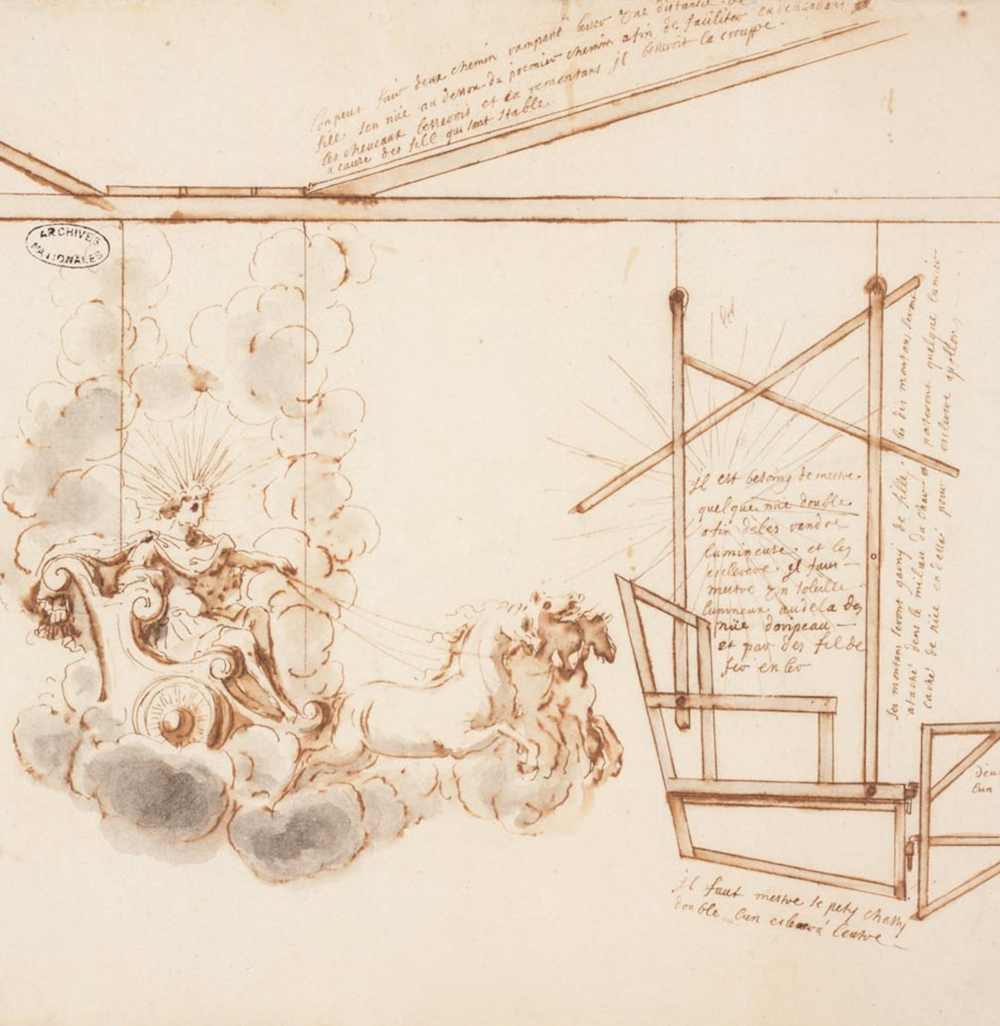

Projet de Jean Bérain pour

Tant le théâtre à machines que l'opéra utilisent leur prologue respectif pour rendre hommage au roi. Comme nous l'avons mentionné, l'éloge suggestif du Roi-Soleil est généralement fait par un char avec Apollon, comme c'est le cas dans Andromède. L’esquisse suivante de Jean Bérain (vers 1697) fait référence à la célèbre fontaine d'Apollon de Versailles de Jean-Baptiste Tuby. Le char est suspendu à des cordes et se déplace vers le bas ou sur le côté. Ce qui est important, c'est la couronne de lumière (le halo) que le dieu du soleil porte sur la tête: avec ses bougies, la couronne de rayons éblouit délibérément les spectateurs du théâtre, de sorte qu'ils ne voient pas l'appareillage que nous voyons sur le deuxième dessin.

| Projet de Jean Bérain pour Le char d’Apollon, 22,9 x, 37,1 cm ; probablement pour le prologue d’Aricie (livret de l'abbé Pic, musique de La Coste), tragédie en musique créée à Paris, le 9 juin (?) 1697, in: Recueils des Menus Plaisirs du roi, Inventaire par Jérôme de La Gorce, Centre André Chastel, UMR 8150 CNRS, Université Paris IV ; numéro d’inventaire: MP-00396, Cote: CP/O/1/3241, nº 39. |